Zäher Prozess: Digitalisierung in der Öffentlichen Verwaltung

Die digitale Transformation ist im Bereich der Öffentlichen Verwaltung ein Dauerthema – und zugleich ein scheinbar unlösbares Problem. Noch immer offenbart Deutschland insbesondere bei der Bereitstellung digitaler Behördengänge erhebliche Mängel. Wenngleich Bund und Länder bemüht sind, ihre analogen Verwaltungsapparate – insbesondere nach den erheblichen Herausforderungen während der Coronakrise – ins moderne Zeitalter zu überführen, lässt das Reformtempo noch zu wünschen übrig.

Dabei sind die Vorteile einer Digitalisierung der Verwaltungsprozesse für die Mitarbeiter*innen und Bürger*innen längst bekannt: vom verbesserten Bürgerservice über effizientere und schlankere Prozesse bis hin zu den Kosteneinsparungen durch den Wegfall von Papier, Druckkosten und Archiven sowie die damit verbundenen administrativen Tätigkeiten.

Entsprechend ambitioniert startete die Bundesregierung von einigen Jahren eine Digitalisierungsinitiative.

Digitale Verwaltung 2020 – Die Strategie der Bundesregierung

Das Programm „Digitale Verwaltung 2020“ der Bundesregierung stellt die ursprüngliche Strategie zur Digitalisierung der Öffentlichen Verwaltung dar. Durch den Einsatz moderner Informationstechnologien soll die Verwaltungsdienstleistung auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Zum einen sollen Beratungsangebote für Bürger*innen und Privatwirtschaft reaktionsschnell angeboten werden. Dazu gilt es vor allem auch der Informationsflut, die in den Amtsstuben aufläuft, Herr zu werden. Dafür braucht es intelligente Plattformen, die Unternehmen der Privatwirtschaft und Bürger*innen einen echten Mehrwert bieten.

Doch bis dahin ist es im Öffentlichen Sektor noch ein weiter Weg. Die Bürger*innen können zwar bereits heute auf Angebote im Netz zurückgreifen und auf elektronischem Weg mit der Stadtverwaltung in Kontakt treten, sich informieren oder die Steuererklärung abgeben. Zukünftig steht jedoch vor allem die Online-Transaktion im Vordergrund. Dazu müssen existierende digitale Dienste verbessert und neue Arbeitsabläufe bedarfsgerecht bereitgestellt werden. Die öffentliche digitale Verwaltung ist in Deutschland noch nicht angekommen.

Hinter digitalen Verwaltungsprozessen stecken Menschen

Die Umstellung von papiergebundenen auf elektronische Workflows bringt eine Vielzahl an Veränderungen mit sich. Sie müssen von der Leitungsebene der jeweiligen Behörde proaktiv kommuniziert und begleitet werden. Durch solche Maßnahmen verändern sich nicht nur die einzelnen Arbeitsschritte, sondern auch das gesamte Umfeld in den Einrichtungen – es entsteht eine neue Arbeitskultur.

Dieser Veränderungsprozess kann nur gelingen, wenn er von den Mitarbeiter*innen getragen wird. Sie verfügen über die Kompetenz, das Wissen und die Ideen, um Innovationen zu ermöglichen. Daher ist es die Aufgabe der Führungskräfte, entsprechende Weichen für die Zukunft zu stellen. Ihr Job ist es, den Veränderungsbedarf aufzuzeigen, digitale Weiterbildung zu fördern und gemeinsam mit den Beschäftigten neue Lösungen zu finden. Nur so kann der Wandel zur digitalen Verwaltung gelingen.

Ziele der Digitalisierung in der Verwaltung

Neue Arbeitsabläufe, Zuständigkeiten, verbesserte Kommunikationsstrukturen sowie eine erhöhte Flexibilität sind Grundlage und Ziel der Transformation. Sie ermöglichen Transparenz und weitere moderne Verwaltungsprozesse.

Die Einführung neuer Technologien kann dabei helfen, behördeninterne Prozesse zu verschlanken und zu beschleunigen sowie das Papieraufkommen und die manuelle Datenerfassung deutlich zu reduzieren. Zentrale Herausforderungen, die eine erfolgreiche digitale Transformation im Öffentlichen Sektor beschreiben, sind:

- digitale Bereitstellung von bürgerorientierten Services, wie zum Beispiel Bürgerbeschwerden

- Nutzung digitaler Technologien zur Verbesserung von Verwaltungsprozessen und -abläufen

- Implementierung einer flexiblen, sicheren und zukunftsfähigen IT-Infrastruktur

- aktive Förderung des kulturellen Wandels innerhalb des Verwaltungsapparats

- Gewinnung und Bindung von Digital Natives als Mitarbeiter

Laut dem Programm „Digitale Verwaltung 2020“ ist die Vision des E-Government,

„dass Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozesse zwischen Politik, Verwaltung, Bürgern und der Wirtschaft von jedem Ort, zu jeder Zeit und mit jedem Medium erfolgen können, und zwar schnell, einfach, sicher und kostengünstig“.

E-Government-Gesetz als Grundlage der Digitalisierung

Seit 2013 ist das E-Government-Gesetz (EGovG) in Kraft. Es bildet den rechtlichen Rahmen, der die Digitalisierung der Öffentlichen Verwaltung vorantreiben will. Für die Anpassung elektronischer Zugänge für Bürger*innen und Unternehmen gelten gesetzliche Fristen. Seit dem 27. November 2020 ist die elektronische Rechnungsstellung an den Bund verpflichtend. Zumindest theoretisch. Doch noch immer ist die Öffentliche Verwaltung primär mit dem Lösen akuter Probleme und dem Erfüllen gesetzlicher Anforderungen beschäftigt. Dies schränkt den Handlungsspielraum bei der Umsetzung des digitalen Wandels und der Zukunftsorientierung ein. Dadurch verpufft auch die Wirkung des ambitionierten Onlinezugangsgesetzes, das eben gerade hier ansetzen will.

Das Onlinezugangsgesetz 2.0

Das “Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsdienstleistungen” verpflichtet Bund, Länder und Kommunen zu einer zeitnahen Umsetzung. Bis Ende 2022 sollten Stadtverwaltungen ihre Dienstleistungen über Verwaltungsportale anbieten. Dazu wurden knapp 600 sogenannte OZG-Leistungen definiert. Doch die Bilanz ist bisher ernüchternd, in vielen Kommunen und Ländern wurde die Frist nicht eingehalten.

Mit dem Onlinezugangsgesetz 2.0 soll nun das Digitalisierungstempo wieder verschärft werden. Das Eckpunktepapier, das Innenministerin Nancy Faeser im Mai 2023 dem Bundeskabinett vorstellte, sieht vor, bis 2024 insgesamt fünfzehn priorisierte OZG-Leistungen bereitzustellen. Dazu gehören unter anderem die Kfz-An- und Ummeldung, Elterngeld, Eheschließung, Wohngeld und Führerschein. Die Schriftform soll abgeschafft werden, so dass zukünftig keine händischen Unterschriften notwendig sein sollen. Über ein zentrales Bürgerkonto (BundID) können Bürger*innen zukünftig alle zentralen Basisdienste abrufen. Und schließlich sollen Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit ebenfalls verpflichtend ins Gesetz aufgenommen werden.

Doch schon jetzt stößt der Entwurf auf Kritik. Expert*innen bemängeln, dass es immer noch keine Gesamtstrategie gäbe, Standards und Schnittstellen genauso fehlen würden wie die passende IT-Architektur für die Bereitstellung von Basiskomponenten, Fachverfahren und Onlinezugängen.

Die Pläne sind vorhanden, die Geschwindigkeit der Umsetzungen lässt jedoch zu wünschen übrig, und das schon seit langer Zeit. Entsprechend mager fällt die Gesamtbilanz des Digitalisierungsfortschritts in deutschen Behörden im europäischen Vergleich aus.

Öffentliche Verwaltung im europäischen Vergleich

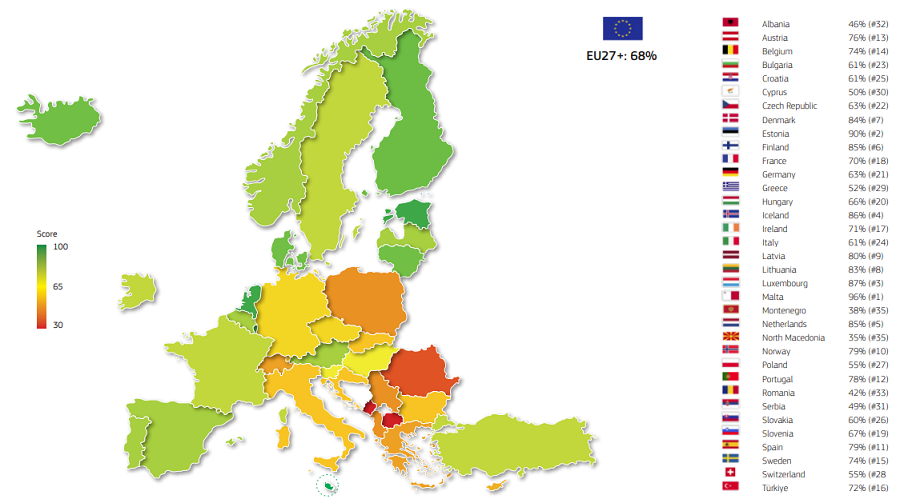

Der eGovernment Benchmark Report 2022 beleuchtet den Stand der digitalen Transformation der Öffentlichen Verwaltungen in Europa.

Deutschland weist im europäischen Vergleich sowohl bei der Durchdringung als auch bei der Digitalisierung ein mittleres bis niedriges Niveau auf. Während Länder wie Malta und Estland im E-Government-Ausbau die Spitzenplätze in Europa besetzen, platziert sich Deutschland im Vergleich unter 35 Ländern auf Platz 21 – zwischen Ungarn und Tschechien (siehe Infografik).

Am Beispiel Estland lässt sich zudem gut aufzeigen, was den baltischen Staat beim Thema E-Government so erfolgreich gemacht hat. Die wichtigsten Schlüsselfaktoren sind dabei:

- Frühe Initiative: Estland hat bereits in den 1990er Jahren begonnen, in digitale Technologien für die Öffentliche Verwaltung zu investieren.

- E-Residenz-Programm: Das innovative e-Residenz-Programm ermöglicht es ausländischen Bürgern und Unternehmen, estnische E-Services zu nutzen und Geschäfte im Land zu tätigen.

- Digitale Identität: Esten nutzen eine sichere digitale Identität, die für viele Transaktionen genutzt wird und was den Behördengang stark vereinfacht.

- Effiziente E-Government-Dienste: Bürger*innen können online wählen, Steuern zahlen, Dokumente einreichen und viele andere Verwaltungsaufgaben erledigen.

- Interoperabilität: Estlands Systeme sind gut miteinander vernetzt, was den Datenaustausch zwischen Behörden erleichtert.

Quelle: eGovernment Benchmark 2022.

Digitalisierung in der Öffentlichen Verwaltung – ein Fazit

Für einen erfolgreichen Kulturwandel im Öffentlichen Sektor gilt es, die Mitarbeiter-Kompetenzen innerhalb der Einrichtungen zu stärken. Mitarbeiter*innen benötigen ein geeignetes Informationsmanagement-System, um die Serviceleistungen und Prozesse kontinuierlich an die Bedürfnisse der Bürger*innen anzupassen.

Der digitale Wandel führt zu Veränderungen bei den Arbeits- und Kommunikationsstrukturen, wie Informationen innerhalb der Öffentlichen Verwaltung ausgetauscht und bearbeitet werden. Die notwendigen Kompetenzen und das Know-how dafür müssen bei den Mitarbeiter*innen aufgebaut und entwickelt werden. Der kulturelle Wandel muss gleichzeitig nahestehende private Einrichtungen und offene Netzwerke einbeziehen und den Aufbau externer Expertenteams unterstützen, um eine digitale Servicekultur zu entwickeln.

Kurzum: Im Bereich des E-Governments gibt es in Deutschland noch viel Raum für Verbesserung, um das Potenzial der Informations- und Kommunikationstechnologien voll auszuschöpfen.

Haben Sie noch Fragen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!